2022年11月,四川成都,吴川川抱着可可。 (南方周末记者 陈佳慧/图)

成都的冬天到了,天阴沉沉的,总见不着太阳。49岁的吴川川牵着5岁女儿的手,走在一条两旁开满黄色小花的路上。母女俩的发型一样,都束在头顶并朝左歪着。

再过半年,女儿该上小学一年级了。吴川川叫女儿幺儿、可可,偶尔也叫丑妹,她说把孩子叫丑一点好带。但女儿不丑,5岁已经有一米二的个头,笑起来弯弯眼睛,酒窝嵌进两颊。吴川川说,可可长得不像自己,也不像丈夫,而是像可可的生物学父亲,一位生活在内蒙古通辽的“陌生人”。

在旁人看来,这是一对再正常不过的母女,只有极少数人知道她们的关系并不简单。

吴川川是一位怀孕时遭遇客户“退单”的代孕妈妈,但她坚持生下了没有血缘关系的可可,并养育至今。两年前,为解决孩子落户问题,她到千里外找寻可可的生物学父亲,引起媒体广泛报道。没多久,可可的户口落在了吴川川的户口本上,但在与户主关系一栏,写的却是“非亲属”。

“非亲属”三个字成了吴川川心里的刺,她不想可可识字后看到。在她的设想里,可可最好一辈子不知道自己的身世,永远像现在这样,无忧无虑地叫她“妈妈”。

她下决心打一场罕见的官司:自己当原告,可可作被告。2022年11月2日,请求确认原告与被告之间存在亲子关系的民事诉讼,在成都市郫都区法院立案,被告法定代理人(监护人)为郫都区民政局。吴川川盼望,这场官司能拔掉她心中的刺,她和可可之间那退不掉也拆不散的母女关系,能被法律规则承认,被社会秩序接纳。

“这个人像不像你?”

吴川川总是窝在床上,哪怕有客人来。那间十多平米的出租房塞满她的东西,鞋子和盆放在床底,门后挂着毛巾和吹风机,衣服堆在衣柜里和墙角架子上。但客人进门前,她会先往空气中喷几下香水。

房子月租200元,离吴川川开的餐馆很近。餐馆在成都市郫都区一条省道旁,附近多是农田,过路货车发出轰隆隆的噪音,从白天响到黑夜。餐馆不大,能摆三张桌子,主要卖面、米线、抄手和冒菜,夏天也卖小龙虾,秋天就卖螃蟹。因为新冠疫情,2022年11月,餐馆暂停营业。

不营业时,吴川川常住出租房,可可则在五六公里外的婆婆家住,方便上下学。吴川川每周过去两三趟,或是把女儿接来陪自己。有时她带着女儿出门,出租房的木门随手一关,也不锁。

可可认得一些笔画简单的字,也能歪扭着写出自己的名字。最拿手的要数跳舞,吴川川翻出女儿三岁时的跳舞视频,直夸“无师自通”。可可乖巧伶俐,和家人说话时用四川方言,要是有外人在,她“秒切”普通话,好让对方听得懂。

两年前被媒体大范围报道后,吴川川和可可的生活并未受到影响。吴川川父母已经过世,兄弟姊妹至今都认为,可可是她和现任丈夫王永波生的。除了记者、律师,知道她就是新闻报道中化名“吴川川”的人一只手数得过来。

刚被报道时,吴川川觉得无所谓,只要能帮孩子上户口。但报道得多了,吴川川开始担心周围的人会知道,“想保护娃娃,我的隐私也是隐私,别人晓得我也就晓得娃娃”。

不是没人怀疑。吴川川大姐的女儿看到新闻后,把链接发给吴川川,问“这个人像不像你”;闺蜜也说新闻里的“那个人很像你”。吴川川赶紧岔开话题,说“我没看新闻”,“我不知道”。那时,吴川川感觉像做贼一样,甚至想搬家,好在舆论没多久就平息了。

2022年11月的一天,天黑了,吴川川牵着女儿逆着车流走,去一家大排档吃晚饭。她给女儿点了一份不辣的笋尖炒肉,又要了凉拌猪耳和毛血旺,还给自己开了瓶啤酒。不多会儿,在工厂上夜班的王永波也到了,他挑好一块块瘦肉喂到可可嘴里。

可可听不懂大人的聊天内容,在她的小世界里,没有什么比一辆自行车更令她向往。幼儿园里的同班同学都有自行车,单她没有,她让“爸爸”王永波买,但王永波说没钱。于是可可得出结论:“我们家很穷,没有钱。”

听到女儿这样说,吴川川觉得意外又难过,她不希望小孩过早知道生活的艰辛。但可可的结论也没错,尤其是近几个月,好几笔计划外开支加重了这个家庭的负债,其中包括为了打官司做指纹、笔迹鉴定的费用。

“奇葩”交易,罕见官司

一年多前,吴川川决定通过法律途径拔掉心里的刺,与可可确认亲子关系。

上海明月家事法团队律师高明月免费接下了吴川川的案子。他听中间人说,吴川川在四川当地也找过一些律师,但没人愿意接,因为觉得这个官司没法打。

多位受访律师告诉南方周末记者,基于代孕关系产生的确认生育者与代孕子女间具有亲子关系的诉讼,在全国范围内非常罕见。成都市郫都区民政局是可可的法定监护人,2022年11月,相关工作人员告诉南方周末记者,他们也是第一次碰到基于代孕确认亲子关系的纠纷:“我们会督促相关部门稳步推进这个问题的解决。”

高明月觉得,吴川川的案子不管由谁代理,这个社会问题是客观存在的,总归要有人去解决。“这是一个有意义的案件,也是有社会影响力的案件。”他坦言,有的律师接案子是为了“出名”,有的律师为了挣钱,而自己属于前者。

不过,高明月真正放下心接这个案子,是2021年10月在成都见到吴川川一家人后。因为他看到可可跟吴川川很亲,所以他相信吴川川对孩子的爱是真的,也预见到户口本上“非亲属”三个字未来会对母女俩产生的影响。

高明月决定帮助她们,通过法律诉讼来确认吴川川与可可的亲子关系。对此他没有十足的胜算,“但不能万事俱备了,东风也有了,再去打这个官司吧。”

打官司必须要“告一个人”,这又让高明月犯了难。首先想到的起诉对象有三个,分别是可可出生的医院,可可的生物学母亲、生物学父亲,但都被一一否决:吴川川主动使用假身份在医院分娩,败诉可能性高;生物学母亲据说是一位捐卵大学生,找不到人;生物学父亲是当年委托吴川川代孕的客户,但没有直接证据证明其是精子提供方。

高明月不淡定了,他甚至怀疑过这孩子到底是不是吴川川生的。没有证据可以证明可可由吴川川分娩,她在医院生产时签的名字是“许仁会”。可可的出生证明也不见踪影,吴川川说她当年把证卖掉了。

现在的吴川川知道,卖出生证是她犯下的一个大错误。据她说,2017年4月用“许仁会”的身份在医院分娩后,她将出生证卖了两万五千元。

如果当初不卖掉出生证,根据“分娩者为母”原则,吴川川有机会被直接确认为可可的母亲,也就不会陷入后续的棘手局面。高明月觉得这项交易“很奇葩”,吴川川也感到后悔。

直接确认亲子关系行不通,高明月退而求其次,想先为吴川川争取监护权,即由吴川川夫妇提起“申请确定监护人”之特别程序案件,要求法院判决确认吴川川夫妇为女童的监护人。2021年11月24日,成都市郫都区法院受理该案。

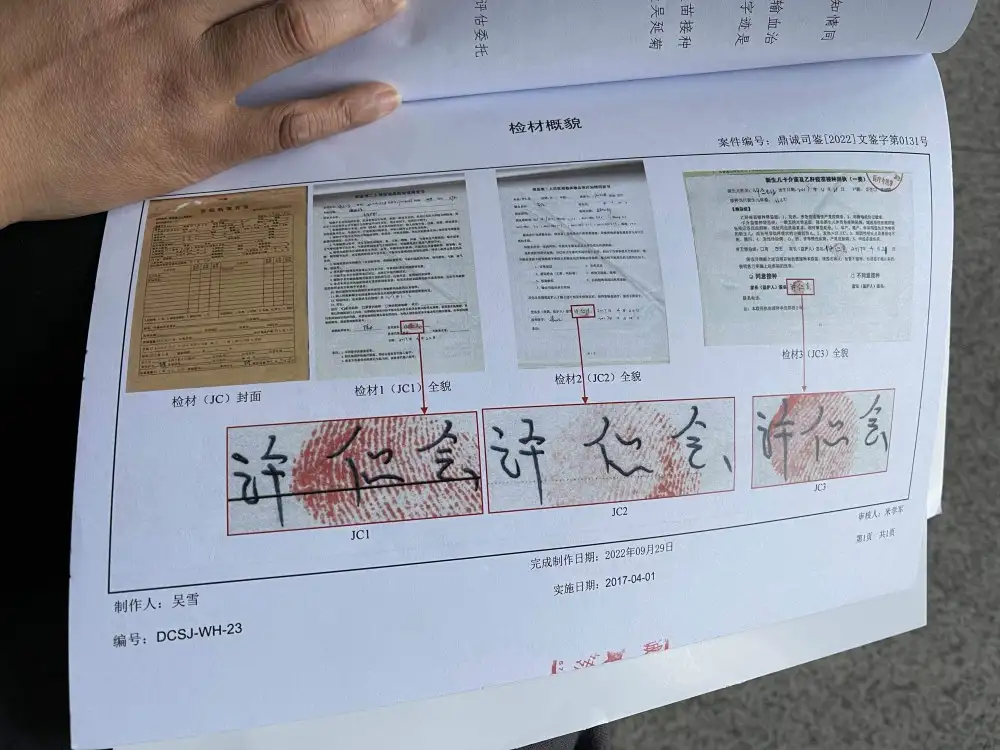

高明月觉得幸运,因为负责该案的法官没有从道德上批评当事人,同时认为解决孩子的问题更重要。在法官的配合下,高明月团队调取了吴川川生产就医的全部原始病历材料,委托相关司法鉴定机构对原始病历中的签名捺印进行鉴定。

鉴定结论显示,上述病历中签字为“许仁会”处的捺印均为吴川川右手拇指所留。这意味着,吴川川确是可可的分娩母亲。鉴于此,2022年10月23日,吴川川撤回原“申请确定监护人”案件,转而向郫都区法院提起“确认亲子关系”之诉讼:吴川川起诉可可,请求法院依法判决,确认原告与被告之间的亲子关系。2022年11月2日,法院正式受理立案。

司法鉴定显示,病历中的捺印为吴川川所留。 (南方周末记者 陈佳慧/图)

“肯定是优先照顾小孩”

立案之后,高明月预期较为乐观。他分析,与其他涉及代孕子女监护权或确认亲子关系的纠纷不同,其他案子可能是代孕委托方、血缘方、分娩方、实际抚养方等几方抢孩子,但在这个案子里,真正想要孩子的只有分娩方吴川川。

“虽然分娩母亲一开始的主观动机不正,是为了钱去代孕,但是在对方(委托方)不愿付钱的情况下还是愿意把孩子生下来,并且生下来后一直在抚养,也愿意建立法律纽带。”高明月说,无论大人犯了什么过错,孩子是无辜的,法律要保护孩子的人格尊严与权益。

上海普世万联律师事务所高级合伙人陶书澄对南方周末记者分析,一个孩子不能在法律层面存在两对父母。陶书澄举例,委托吴川川代孕的“内蒙古那位先生”是可可的基因父亲,吴川川是分娩母亲,但法律上不能说可可既是“内蒙古那位先生”的孩子也是吴川川的孩子。“如果基于血缘说,小朋友一定是内蒙古那位先生的孩子,如果基于分娩说,这孩子只能是吴川川的孩子。”

法院到底会采取血缘说还是分娩说?陶书澄认为,结合可可目前的生活状态以及过去几年的经历,法院大概率会采用分娩说。可可的生物学父亲在孩子出生前已表达不要孩子,与孩子也没有共同生活以及抚养的行为,这种情况下,如果法院认定吴川川和可可没有亲子关系,可可就变成“孤家寡人”了。

两年前,吴川川在媒体见证下,去内蒙古见了可可的生物学父亲及其妻子。吴川川介绍,这对夫妇通过中介委托她代孕却“退单”后,又找他人代孕有了双胞胎儿子。夫妻俩做大棚蔬菜种植,对于可可这个有血缘关系的“女儿”,“他们喜欢肯定是喜欢,但是心有余而力不足,没有多余的钱来养了”。南方周末记者未采访到他们。

“这个孩子一定有一个归宿。”陶书澄建议,为了保障判决结果的公正及严谨,法院须询问可可的生物学父亲,证实其确实不要这个孩子,无意成为她的“归宿”:“如果对方说要,那么案子就变成两个可以主张亲子关系的人争一个孩子。”

但即便发生这种变数,陶书澄也认为,可可出生后一直由吴川川抚养,其生物学父亲的主张不应得到法律支持。

成都市郫都区人民法院相关负责人许世强告诉南方周末记者,在他的印象中,吴川川案是该法院受理的第一起基于代孕确认亲子关系的诉讼:“这个案子社会影响力很大。从我个人的角度,我们肯定会谨慎处理这个案子,主要的原则还是保证未成年人利益最大化。肯定是优先照顾小孩,因为她没有错,这里面的其他人都有一些问题。”

成都市政协常委、四川致高律师事务所高级合伙人蒲虎表示,这个案件可能会引起社会对代孕现象以及背后原因的关注,推动相关法律法规和司法解释的制定和实施;推动社会重视不适合生育群体的现状,进一步规范和优化人工辅助生殖行为。

陶书澄称,本案不排除以原告吴川川撤诉、代孕子女通过行政执法得到较好安排的方式结案,“比如法院报给民政部门或公安部门,在公安系统的户籍登记里直接变更成母女关系”。

2022年11月,成都市郫都区法院正式受理该案,吴川川在缴纳诉讼费。 (南方周末记者 陈佳慧/图)

留下被“退单”的孩子

“应该是没啥子问题,不说百分之百,应该有百分之八九十吧。”高明月及法律专业人士们的乐观预期,向吴川川传递了很多信心。回看自己的代孕之路,她感慨万分。

说起“代孕”两个字,吴川川总会把声音压得极低,以防邻居听到。她觉得身体发肤受之父母,代孕是“用身体挣钱”,是件丢人的事。

吴川川以前做过很多工作,开鞋厂、卖建材、收废铁、打玻璃胶。但她只干小活,拿现金,干几天歇几天,不存钱,也不像其他工友那样节省,喜欢吃什么就点什么。如果没有在打玻璃胶时从脚手架上摔下来,吴川川的生活算得上潇洒。

2015年10月,她摔成腰椎骨折。身体好一些后,她盘算着东山再起。但体力活干不了了,做生意没本钱也没人脉。吴川川看上两条又陡又窄的路——边境运毒和代孕。

在边境“考察”半个月,她放弃了运毒:“太危险了,我打也不行,跑也不行。如果干了,要么牢底坐穿,要么骨头渣都不剩。”

从云南回来,缺钱的吴川川通过中介接下了代孕“订单”。2016年,她在上海接受胚胎移植成功。

那不是吴川川第一次怀孕,她和前夫还有个儿子,当时17岁。但她坦言,此前的17年几乎没有做母亲的感受,因为生下儿子时她太年轻,不懂什么是爱,儿子也多是双方父母在照看。

可可的到来改变了这一切。虽是代孕,吴川川却不觉得肚子里的孩子是别人的。她甚至想过,如果一切顺利,孩子出生后到客户家里生活,她也要跟过去,在附近找个事做,如果那家人对孩子不好,她会保护孩子。

吴川川每天都给自己和肚子里的孩子打气:“你努力就可以来到这个美丽可爱的世界,我努力就可以改变生活。”但命运之神没打算放过吴川川,怀孕三个多月时,吴川川查出患有梅毒。

客户决定“退单”,要吴川川流掉腹中胎儿。事后吴川川猜测,对方是知道自己怀的女儿,所以才不要的。

吴川川犹豫要不要流掉孩子。那两天,她整夜整夜睡不着,肚子里的可可也显得焦躁不安,胎动频繁。

她加了很多QQ群,在群里看到不少感染梅毒的孕妇接受阻断治疗后,小孩基本都没事。除了担心孩子的健康,吴川川也考虑自己:“本来我的生存能力已经不足了,再带一个孩子,我能养活她吗?她会让我的生活变得更糟吗?”

吴川川想不到完美答案。她想等孩子出生后再做打算,是自己找个人结婚,还是给孩子找个好人家。

做完这个决定,肚子里的可可也安静下来。吴川川从上海“逃回”四川,一路上心里特别轻松,只是经济紧张。

遭遇“退单”的吴川川拿到报酬13500元,与原定17万元相距甚远。回到成都后,吴川川先是租房住,后来改住5元一晚的通铺。经人介绍认识了现任丈夫王永波,她在孩子出生前一个月,住进了王家。

王永波身高一米五左右,离过两次婚,没有孩子。家里拆迁,赔了两套房子、一个铺子,还有一百多万元现金。吴川川觉得他经济条件挺好,但当时并没有和他结婚的打算。

为了筹齐生产费用,吴川川卖了出生证。吴川川说,那时她还没想好是否把孩子带在身边,让她下决心的是剖腹产第二天,护士喂新生婴儿吃完牛奶。可可嘴上、脸上还有奶,“那么小的两个酒窝,像个小猪一样,太漂亮了,我说小骗子把我骗了,骗了我一辈子。”

“家人的相处能超越血缘”

孩子出生后四个月,2017年8月,吴川川和王永波结了婚。她觉得王永波虽然人不帅,书只读到小学二年级,但是心眼好。她要给孩子一个稳定的成长环境,而这个木讷不善交流的男人满心满眼都是孩子。南方周末记者问来问去,王永波都只两句话:“她们娘俩过得好就行。愿意为她们拼命。”

可可也心疼着王永波。吴川川说自己在生活里强势一点,只要当着孩子面责备王永波,可可立马护着:“你不要欺负我爸。”

王永波对南方周末记者说,他从不舍得打孩子。可可听了立马反驳,她比划着一根短短细细的条条,跟王永波对峙:“你没用它打过我手吗?搞忘了啊?你说过只打屁股的。”

吴川川觉得孩子不听话时,也得教训,特别三四岁的时候。“要让她知道什么事情能做,什么事情不能做,这个世界上不是她想干嘛就干嘛的。现在你不给她讲规矩的话,以后人家给她讲规矩那就麻烦了。”

如果不细究他们彼此的关系,这仿佛就是一个最普通的三口之家,热热闹闹地生活在一起。家庭经济不是一直都好,一百多万元的拆迁赔偿款被诈骗七十万,买保健品吃掉二十万,给孩子上户口又被骗了十多万。但靠王永波和他母亲挣钱,以及一套房屋出租,每年约有七万多元的收入,日子也还过得去。

吴川川给女儿算过命,说她的命有五六两,比一般女孩的命都重,所以将来一定会有出息。吴川川常向女儿发问:“用了妈妈的钱长大了要还呦,还好多?”可可答:“还100块。”吴川川又问:“你一个月挣3000块,给妈妈多少?”可可答:“挣5000嘛,给妈妈、爸爸、奶奶每人600块。”

吴川川现在觉得,可可就是她的命。生儿子之前,她和前夫还有过一个女儿,但生出来就夭折了。吴川川说不好,自己疼爱可可与这事有无关系。

22岁的儿子只知道,妈妈生了个妹妹,其他一概不知。没得到过多少母爱的他希望妈妈对妹妹好一点。可可喜欢哥哥,视频电话时,可可一个劲儿地问:“哥哥,你好久回来嘛,你现在回来好嘛,我想看你,你回来陪我耍一哈嘛。”

吴川川有时会无缘无故地担心,自己把可可养大成才了,与可可有血缘关系的人会来“整幺蛾子”,把女儿抢走。她现在一心只想把官司打下来,“通过法院把我们的母女关系确定了”。

她经常想一个问题,人的血缘和人相处的情谊,到底哪个更重要。“传统意义上就是自己的后代更重要,但事实上我觉得,相处是有真情的,特别是从小就相处的,我觉得是一样的家人,甚至能超越血缘。”

(应受访者要求,吴川川、可可、王永波为化名)

南方周末记者 陈佳慧